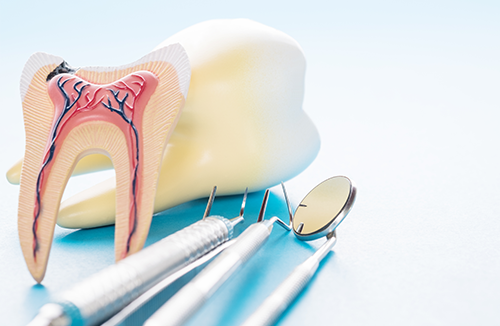

歯髄とは、歯の内部奥深くにある神経・血管の集合体の組織で、一般的には歯の神経と呼ばれます。痛みを感じる知覚機能だけでなく、歯に栄養・水分を供給する非常に重要な組織です。この歯髄を守り、残していく「歯髄保存治療」に当院は力を注いでいます。

大きな虫歯ができたり、激しく痛んだりすると「神経を抜く」治療として、根管治療が始まります。日本では大きい虫歯があると、すぐに神経が抜かれてしまいます。そして患者さんも、割と簡単にその治療を受け入れます。その重大さの認識が歯科業界全体として低いため、当然ながら世間にあまり浸透していないのです。

しかし、歯髄の「髄」という字には、ものごとの中心・要所という意味が込められています。

この字が使われているということは、ものすごく大事で重要なものだということです。そんなに大事なものを、簡単に抜いてしまっていいのでしょうか?

前述の通り、歯髄は歯に栄養・水分を供給する役割を担っています。

それがなくなるということは、歯が物質としてもろくなってしまうということです。

生木の枝は折ろうと思って力を込めても、しなりがあるのでなかなか折れません。逆に、すでに落ちている枯れ枝は、いとも簡単にポッキリ折れてしまいます。

つまり、歯髄のある歯「生活歯」=「生木の枝」、

根管治療した歯「失活歯」=「枯れ木の枝」と同じであるということです。

根管治療の得意な歯科医が最も恐れることは、歯が根の先まで折れてしまうこと、「歯根破折」です。折れてしまった歯を残していく技術はまだ確立されておらず、抜歯せざるを得ない状況になることがほとんどなのです。

虫歯ができて痛い思いをするのも、痛いことで「虫歯じゃないか?」と気づけるのも、歯髄があるおかげです。痛みを感じることは危険信号でもあり、体を守る上で非常に重要な役割です。

もしも、手や足を含め全身の痛みをまったく感じなくなったら、体が壊れてしまうまで気づきません。全身に置き換えてみると、神経がないという状態はすごく怖い状態だということが分かります。

根管治療した歯が虫歯になり、菌が内部に侵入しても、ほとんどの場合気づきません。再び根管内で細菌が増殖して根の先で炎症を起こすか、虫歯が進行しきってかぶせものがボロっととれてくるまで、つまり最悪の状況になるまで自身で気づくことができないのです。

日本の根管治療の成功率は40%未満という統計がでています。米国の根管治療専門医の初回の根管治療の成功率はおよそ90%と言われています。

専門家集団でも、だいたい10本に1本は再発するのです。そして専門医の、再発した歯に対しての「再根管治療」の成功率は40~60%とガクッと落ち、治らない場合は歯の部分切除や、抜歯となってしまいます。

欧米諸国での根管治療の評価が高い(費用が高い)のは、専門性が高く難しい分野であるということですが、難しいことはどんなに極めても難しいのです。

世界中の根管治療のトップランナーは、根管治療だけでなく「根管治療にならないための治療」を重要視しています。

このような歯髄を残す治療と根管治療を含め、広い意味で「歯内療法:Endodontics エンドドンティクス」、その専門家を「Endodontist エンドドンティスト」と言います。

つまり根管治療と歯髄保存は、歯内療法という専門分野の2大要素であり、根管治療の前に歯髄を残していくことが何よりも大切なのです。

一般的に、神経を抜く「抜髄」をするパターンは以下のとおりです。

①ある程度大きい虫歯があり、治療後に痛みが出るかもしれないとき

②歯髄に達しそうな虫歯があり、はじめから保存を困難と判断したとき

③虫歯の治療後に激しい痛みが出てしまったとき

④はじめから激しい痛みを伴う歯髄炎を起こしている、もしくは歯髄が死んでいるとき

この中で神経を抜かなければいけないパターンは③と④のみです。

最近では少しずつ減ってきたとはいえ、

日本では①や②の、本当ならば不必要だったかもしれない抜髄があまりにも多いと言わざるを得ません。

当院では①や②のパターンで神経を抜くことはほとんどありません。

歯髄は熱や刺激に弱く、また細菌が侵入することでも炎症を起こし、死んでしまいます。

また、虫歯の取り残しがあっても、のちのち細菌が歯髄に達してしまい、炎症を起こしてしまいます。

時間をかけた繊細で慎重な器具操作により、③が起きる可能性をかなり低くできます。

④のパターンはさすがに仕方ありません。しかし、若年者の歯髄はパワフルなため、当院の方針の理解やリスクの了解さえ得られれば、④でも歯髄保存を試みることもあります。今、様々な研究や技術の発展により歯髄保存の可能性が広がっています。

歯髄保存治療の成功率を統計化した研究は多くありますが、概ね70~80%と言われています。当院での現時点での成功率は90%を越えています。成功率の高さというのはもちろん重要ですが、盲信してはいけないとも言えます。

例えば、当院でのこの治療の適用範囲はかなり広いため、現時点でのガイドラインでは抜髄と言われるケースでも保存を試みています。ガイドライン通りの適応範囲にすれば成功率は更に高くなりますが、逆にはじめからチャレンジせずに救えない歯髄もあるということです。

日本や世界の中には、僕が見てもビックリするような歯髄保存を試みる歯科医もいるため、やはりチャレンジしてみる範囲を広くしていくと、当然成功率は下がるでしょう。それを恐れていては発展がありませんし、無茶をしすぎると患者さんに迷惑をかけてしまいます。

当院では、目の前の患者さんに歯髄保存の重要性をしっかりご理解いただき、できるだけ希望に沿えるように全力でこの治療に取り組んでいきたいと考えています。